Interactiondesign

Mit dem Theorem ›Design ist unsichtbar‹ löste Lucius Burckhardt (schweizer Architektursoziologe und Theoretiker) den Designbegriff aus dem Objekthaften und verwies auf den gesellschaftlichen Bezug des Designs. Gerade weil sich Lucius Burckhardt damit auf klassisches Produktdesign bezog, lässt sich Interactiondesign kaum treffender beschreiben. Interactiondesign beschreibt einen Funktionsvorgang, den Weg der Durchführung einer Funktion bzw. die Art und Weise, wie der Anwender dazu angeregt wird, zu agieren bzw. zu interagieren. Interactiondesign ist aber auch eine Form der Kommunikation (sie auch ›Web 2.0 – Interactiondesign versus Inhalt‹ hier in diesem Kapitel).

Das Interfacedesign kommuniziert bei einer Funktionalität das ›Was‹ und das ›Wie‹ (was ist es, wie funktioniert etwas, wie ist es zu bedienen) und das Interactiondesign kommuniziert das ›Auf welchem Weg‹. Durch die Gestaltung der Interaktionsstruktur kann wesentlich auf die Wahrnehmung eines Inhalts eingewirkt werden. Das heißt, die funktionalen Aspekte einer interaktiven Arbeit sind nicht Selbstzweck, sondern Bestandteil des Inhalts und der Gesamtgestaltung. Durch Interactiondesign kann beim Anwender neue Erfahrung ermöglicht und vorhandene abgerufen werden.

Das Erscheinungsbild und die Produktsprache sind bereits

Teil der Interaktion. Auch das Interfacedesign eines

Automaten sollte zum Dialog einladen.

So wie man beim Produktdesign gute Gestaltung im Einklang von Form und Funktion versteht, so ist Interaktivität selbst auch zu differenzieren in die Gestaltung der Interaktionsform und der Interaktionsfunktion. Die Interaktionsform ist gleichbedeutend mit Interactiondesign und die Interaktionsfunktion ist die funktionale Darbietung von Interaktivität mit Hilfe des Interfacedesigns. Eine wesentliche Variante, mit der Interaktionsform und Interaktionsfunktion repräsentiert werden, ist das Menü, mit dem man Themen bzw. Kapitel auswählen kann. Des Weiteren gibt es verschiedenartige nonlineare und interaktive Erzählformen, deren Qualitäten und Möglichkeiten entscheidend durch Interactiondesign bestimmt werden und die über die Einfachheit und die vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten klassischer Menüs weit hinaus gehen können. Ohnehin gibt es eine große Varianz an Interaktionsformen und deren Darbietung, auf die hier im Einzelnen eingegangen wird.

Erzählformen: Lineare, nonlineare, interaktive Erzählformen

»… aus dem Verb her-zählen abgeleitet bezieht sich das Wort ›Erzählen‹ vermutlich auf prähistorische magische Rituale, bei denen Runenstöckchen zuerst geworfen, dann vom Boden auf ›gelesen‹ wurden, wobei eine Er-zählung entstand. Erzählen ist also der Herleitung nach an sich ein numerischer Vorgang. Zumindest im deutschen Alltagssprachgebrauch hat sich die historische Vorrangstellung von Zahl, Maß und Gewicht überliefert. Dahinter verbergen sich keineswegs nur kabbalistische Vorstellungen, sondern möglicherweise die Einsicht, dass lineares Erzählen den Beobachtungen entspreche, die Menschen in der Welt gemacht haben. Künstlerische Versuche, diese anthropologische Konstante als verrückbar erscheinen zu lassen, verweisen u. a. in die Anfänge des Avantgarde-Films …«

Zitat aus dem Textbeitrag Maja rennt von Prof. Dr. Anna Zika für das Buch ›DVD-Produktionen gestalten, erstellen und nutzen – DVD interaktiv: Erzählformen, Wissensvermittlung und e-Learning mit DVD, Blu-ray Disc und HD DVD‹ von Torsten Stapelkamp.

Video vs. DVD

Lineare, nonlineare und interaktive Erzählformen lassen sich einzeln für sich oder in Kombination miteinander einsetzen. Die lineare Form der Erzählung ist z. B. bekannt als Buch oder Film. Die Handlungsreihenfolgen sind vorbestimmt und erfolgen nacheinander. Der Leser bzw. der Betrachter erhält keine Möglichkeit, in die Handlung einzugreifen. Somit ist es der Autor, der über Reihenfolge, Geschwindigkeit und Dramaturgie bestimmt. Es gibt zwar lineare Filme, die mehrere Varianten aufzeigen, diese allerdings in der Regel nicht zur Auswahl stellen. Tom Tykwer spielte 1998 in seinem Film ›Lola rennt‹ mit der Frage ›Was wäre, wenn …?‹, indem er vier Versionen innerhalb eines Films zeigt, die jeweils unterschiedlich enden. Der Film ›Der Zufall möglicherweise‹, den Krzysztof Kieslowski 1981 drehte, spielt im gleichen Maße mit der Frage, wie sehr unterschiedlich Situationen je nach Veränderung einiger Ereignisse oder Parameter verlaufen können. Für das Publikum gibt es in beiden Fällen keine Gelegenheit, selbst interaktiv einzugreifen. Es stellt sich noch die Frage, ob ›Lola rennt‹ genau so erfolgreich gewesen wäre, wenn der Film als nonlineare oder gar interaktive Erzählform gezeigt worden wäre.

Bei einer nonlinearen Erzählform kann der Betrachter über seine Rolle als passiver Beobachter hinaus aktiv in die Erzählstruktur eingreifen – allerdings nur in einem vom Autor vorbestimmten eingeschränkten Rahmen, der ihm verschiedene Auswahlmöglichkeiten bietet. Die Nonlinearität beschränkt sich in der Regel auf eine vorgegebene Auswahlmöglichkeit zur Veränderung von Reihenfolgen. Bereits dieses noch sehr stark eingeschränkte Angebot der Mitbestimmung und Einflussnahme lässt den Beobachter zum Anwender werden. Eine interaktive Erzählform setzt voraus, dass die Handlungs- und Auswahlmöglichkeiten nicht vorbestimmt sind, sondern sich durch die Aktion des Betrachters immer wieder neu bilden und ihn somit zum Anwender werden lassen. In einem Gespräch erleben wir täglich Interaktion als ein Ereignis, bei dem wir auf das reagieren, was uns unser Gegenüber erzählt, ohne dass je gänzlich voraussehbar wäre, wie wir oder unser Gegenüber reagieren. Diese Unkalkulierbarkeit und Offenheit für Erzählformen nutzbar zu machen ist sehr verlockend, aber mit Hilfe von Maschinen oder Software kaum zu erreichen. Es ist allerdings möglich, sich dem Eindruck dieser Offenheit, dieser Uneingeschränktheit anzunähern, d.h. diesen Eindruck vorzutäuschen. Illusion war stets eine Strategie der Erzählung und mit ihr kann selbst ein eingeschränktes Auswahlangebot zum Mittel der Dramaturgie bzw. Erzählstrategie werden, wenn der Anwender sein Handeln als Teil einer Interaktion wahrnimmt.

Es genügt allerdings nicht, zwischen linearer, nonlinearer und interaktiver Erzählform zu unterscheiden, um das Wesen des Erzählens mittels interaktiver Medien hinlänglich erfassen zu können. Es ist ebenso wichtig zu verstehen, wie Interaktivität interpretiert und angewandt werden kann. Dazu wird nach dem folgenden Text über Web 2.0 das Zusammenwirken von Interaktion und Erzählformen bei Computerspielen erläutert. Im Anschluss daran folgt eine Beschreibung verschiedener Arten von Interaktion und ein Kommentar zu zahlreichen interaktiven Produkten, mit denen man sich auseinandersetzen sollte, wenn man die Möglichkeiten digitaler Medien und deren Interaktionsarten für Erzählformen bzw. Wissensvermittlung kennen lernen und nutzen möchte.

Aber zuvor wird die Frage gestellt, ob nicht bisweilen das Interaktionsangebot wichtiger ist, als der Inhalt, und an Hand von Web 2.0 beschrieben, wie sich beides ergänzen kann.

Web 2.0 – Interactiondesign versus Inhalt

Mit den Möglichkeiten und Eigenschaften, die Web 2.0 bietet, wird die Bedeutung von Interactiondesign noch deutlicher, und bisweilen drängt sich der Verdacht auf, dass zumindest in diesem Fall die Interaktion und deren Gestaltung wichtiger sind, als der Inhalt selbst. Mit den folgenden Beispielen wird deutlich, dass die durch Web 2.0 eröffneten Möglichkeiten eine interaktive Wertschöpfung darstellen, da die Angebote individualisierbar werden und der Anwender bisweilen sogar in die Produktentwicklung einbezogen wird. Siehe dazu auch ›Mass Customization‹ im Kapitel ›Interfacedesign‹. Die folgenden Beispiele zeigen auch, dass mit dem Interfacedesign zwar der Dialog zwischen Produkt und Anwender ermöglicht wird und ein Image vermittelt werden kann, dass aber erst das Interactiondesign die Schaffung einer Beziehung zwischen Produkt und Anwender eröffnet. Die mit Web 2.0 bezeichnete Weiterentwicklung der Angebote und Möglichkeiten im Internet machen zumindest deutlich, wie wesentlich die Interaktion als solche sein kann.

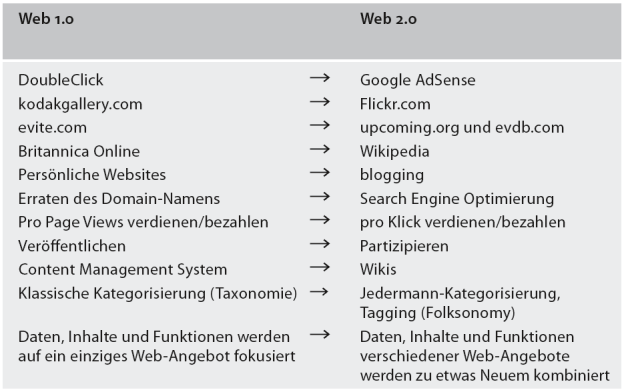

Die Bezeichnung Web 2.0 wurde im Februar 2004 das erste Mal von Dale Dougherty während der Planung einer Konferenz genannt, aus der damals die ›Web 2.0 Conference‹ hervorging, die seitdem regelmäßig stattfindet (www.web2con.com). Mit der Versionsnummer soll die Weiterentwicklung des Internets an sich unterstrichen werden.

Web 2.0 ist nicht etwa ein Produkt, sondern ein Service – allerdings basierend auf Interaktion im Sinne von Austausch, Gegenseitigkeit und Partizipation. Das Mitmachen ermöglicht diesen Service erst bzw. erweitert und aktualisiert ihn. Die Anwender generieren wesentliche Anteile der Daten, die wiederum erst durch die Interaktion, sprich den Gebrauch oder durch die Auseinandersetzung mit ihnen, zu Informationen werden. Partizipation erweitert das klassische Publizieren. Durch diesen dynamischen Interaktionsprozess tritt Interactiondesign in den Fokus und gewinnt an Bedeutung, noch bevor der Inhalt selbst eine Rolle spielt.

Partizipation meint in diesem Zusammenhang auch das Ausborgen bzw. das kombinierte Integrieren und Publizieren von Angeboten, Funktionen und Dienstleistungen verschiedener anderer Internetseiten auf der eigenen Internetseite. Ein Internetangebot, das sich die Möglichkeiten anderer Internetseiten borgt und zu Nutze macht, wird auch Mashup genannt.

Dies verdeutlicht einmal mehr das wesentliche Merkmal des Web 2.0: Inhalte, oder besser gesagt, Daten und Darstellungsformen werden voneinander getrennt betrachtet und eröffnen so in immer wieder neuen Kombinationen neue Wiederverwertungsmöglichkeiten.

In diesem Zusammenhang wird immer wieder die Bezeichnung API genannt, womit Application bzw. ›Application Programming Interface‹ gemeint ist. Statische Inhalte werden durch diese offenen Schnittstellen erst verfügbar. Dies sind in sich abgeschlossene Funktionsangebote bzw. Softwareprodukte, die in Mashups integriert genutzt werden. Es wird einmal mehr deutlich, dass Daten erst im Rahmen eines Kontextes zu Informationen werden. So können Mashups dazu beitragen, neue Erkenntnisse für das Interactiondesign offen zu legen, aber auch deutlich zu machen, wie sehr Daten erst in verschiedenen Kombinationen ihre Interpretationsvielfalt offenbaren. Dies kann zu neuen Inhalten und im Idealfall vielleicht sogar zu neuen Erkenntnissen führen. Hier wird auch deutlich, dass sich das Austauschen und Bereitstellen von Daten und Informationen als profitabler erweist als das bloße Ansammeln. Information erhält so eine soziale Dimension.

Web 2.0 unterstützt das Bilden von sozialen Netzwerken, weshalb es auch SocialSoftware genannt wird. Mit dem Peer-to-Peer-Dienst Fundable (www.fundable.org) können z. B. Sammelbestellungen organisiert werden, um gemeinsam mit weiteren Interessenten bessere Rabatte zu erzielen, oder es können aufwändige Projekte gemeinsam geplant und umgesetzt werden. Des Weiteren können mit so genannten Weblogs, Lockbüchern im Internet, Anwender ohne jegliche technische Erfahrungen Inhalte, Diskussionen oder Kommentare im Internet publizieren und regelmäßig aktualisieren. Weltweit gibt es bereits 20 Millionen Weblogs, deren Anzahl sich alle sechs Monate verdoppelt.

Seit Einführung des Web 2.0 wechselte das Internet von einem Dokumentenübertragungssystem zu einer Interaktionsplattform, auf der Softwareanwendungen genutzt werden können. Davor bot das Internet Darstellungsformen, die dem Nutzer das Wahrnehmen und Gebrauchen von Daten ermöglichten und ihn zum Anwender werden ließen. Seit Web 2.0 kann der Anwender mitgestalten bzw. den angebotenen Service so nutzen, wie er es bisher nur von der lokal auf dem eigenen Rechner installierten Software her gewohnt war. Hinsichtlich Interaktionsumfang und Interaktionsarten verschwimmen die Grenzen zwischen Internet und dem eigenen Computer zunehmend und werden bald kaum mehr wahrnehmbar. Der Internet-Browser kann dadurch zur wichtigsten Abspielsoftware von Applikationen aller Art werden und nicht nur auf dem PC bzw. Mac, sondern auch für kleine mobile Geräte verfügbar werden. Die Interaktionsmöglichkeiten werden sich dadurch potenzieren und die Auseinandersetzung mit Interactiondesign als Gestaltungsform immer wichtiger werden.

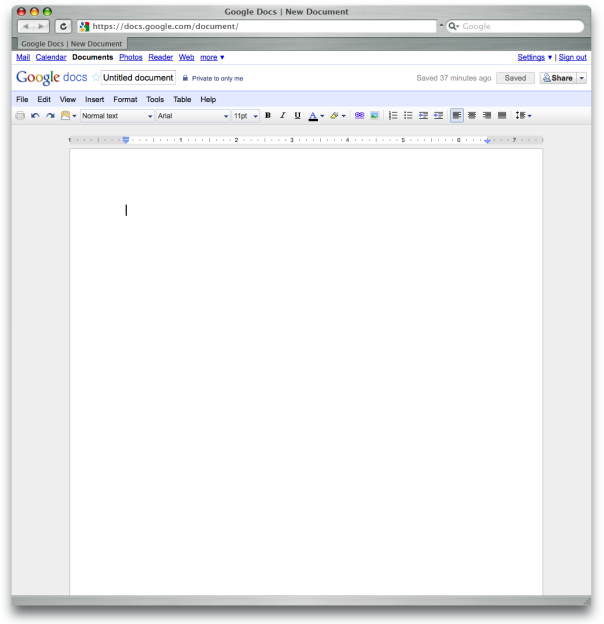

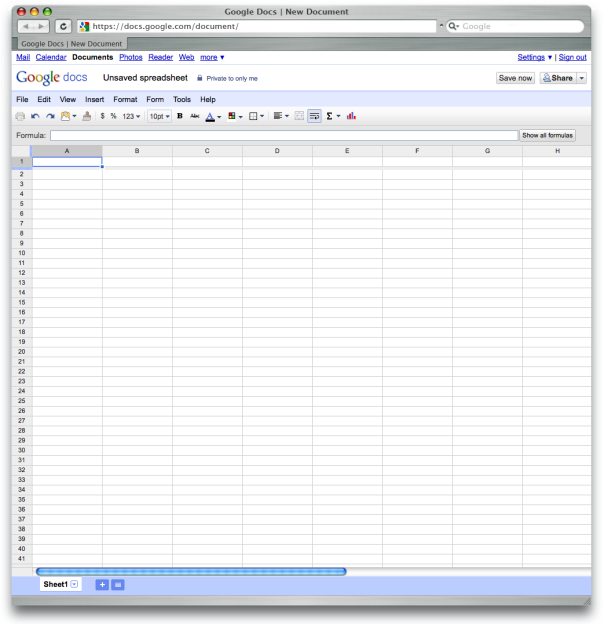

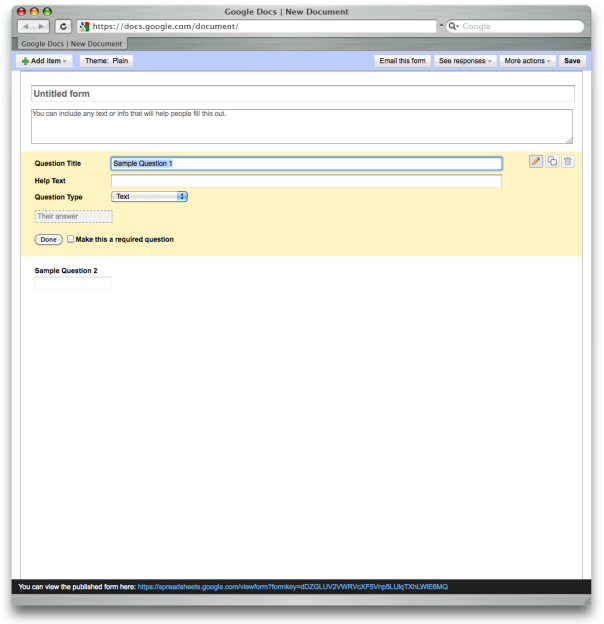

Wie sehr Web 2.0 der lokalen Software auf dem eigenen Rechner ähneln kann, zeigt feng Office (www.fengoffice.com) bzw. Google Docs (docs.google.com). Für eine einfache Textverarbeitung genügen diese Angebote vollkommen und können teure Softwarepakete zumindest für jene Anwender überflüssig machen, die sich mit den Grundfunktionen begnügen. Mit dem Online-Texteditoren können mehrere Anwender von verschiedenen Orten aus, somit auch innerhalb eines Büros, gemeinsam ein Textdokument bearbeiten. Die Anzahl der onlinebasierten Softwareangebote nimmt stetig zu. Mit iRows und Google Docs können wie mit Microsoft Excel Tabellen erstellt werden und mit Neximage (www.neximage.ch) Grafiken. Microsoft beteiligt sich mit Windows Live (www.live.com) auch bereits an den Möglichkeiten des Web 2.0. Mithilfe einer Werkzeugleiste können Informationen online gesammelt, organisiert und weiterverarbeitet und diese kombiniert und mit Suchbegriffen versehen werden. Des Weiteren ist eine RSS-Recherche integriert, die die Nachfolge von MSN Start.com antritt, und eine lokale Suchfunktion. Eine sehr reduzierte aber nicht weniger interessante Form aus der Rubrik der Social-Software stellt das Social Bookmarking dar. Die Internetseiten werden dabei nicht wie üblich maschinell und nach programmierten, teilweise wohl gehüteten Kriterien ausgewählt und sortiert, sondern die Anwender sind es, die entscheiden, welche Internetseiten relevant sind. Solche Portale werden nie wie Google oder Yahoo beinahe alle möglichen Treffer im Internet auflisten können. Aber gerade das kann ihr Vorteil sein. Wer will schon tausende URLs gelistet bekommen, wenn es nur einige geeignete Treffer gibt. Beim Social Bookmarking wird eben nicht nach maschinellen Verfahren ausgewählt, sondern die Kompetenz der Anwender genutzt, um sinnfällige Bezüge zu schaffen. Selbst eine subjektiv sortierte Bedeutungsreihenfolge ist in der Regel sinnvoller als eine von Software gesteuerte. Das international bekannteste Bookmark-Sammel-Angebot stammt von der Yahoo-Tochter Del.icio.us. Seit März 2006 gibt es mit ›Mister Wong‹ (www.mister-wong.de) das erste deutschsprachige Angebot dieser Art, erstellt von der Agentur Construktiv GmbH aus Bremen. Im Rahmen der Möglichkeiten, die sich mit Web 2.0 aufzeigen, wird sich viel Neues und noch Unerwartetes ergeben. Aktuelle Informationen zum Thema Web 2.0 siehe unter: http://web20workgroup.com, www.techcrunch.com, www.programmableweb.com

Fundable (www.fundable.org) ist ein signifikantes Beispiel für Social-Software. Mit ihm können Sammelbestellungen organisiert werden, um gemeinsam mit weiteren Interessenten bessere Rabatte zu erzielen oder andere Formen von Partizipation und gemeinsamen Auftretens. Weitere Formen der Social-Software sind z. B. Weblogs, Lockbücher im Internet. Sie können rein textbasiert sein, mit Bildern kombiniert werden oder auch ausschließlich aus Musik- oder Videodateien bestehen. In Anlehnung an den iPod von Apple und dem Wort Broadcasting (englisch für ›ausstrahlen‹ ) spricht man dann von Podcasting (Musik) bzw. Vodcasting (Video).

- Social-Software:

- Weblogs

- Podcasting

- Vodcasting

Web 1.0 vs. Web 2.0

www.fundable.org

Durch Web 2.0 wird ein gleichzeitiges, gemeinschaftliches Arbeiten an einer einzigen Datei möglich. Ein entscheidender Vorteil solcher Web 2.0 Angebote ist, dass mehrere Anwender an einer Datei bzw. an einem Projekt zusammen arbeiten können, da man mit ihnen über einen Browser online arbeitet. Google Docs ist eines von vielen solchen Angeboten. Damit können, wie mit Microsoft Excel, Tabellen erstellt werden. Weitere Angebote eignen sich z. B. zur Textverarbeitung.

Google Docs – Textverarbeitung

Google Docs – Tabellenkalkulation

Google Docs – Formulargestaltung

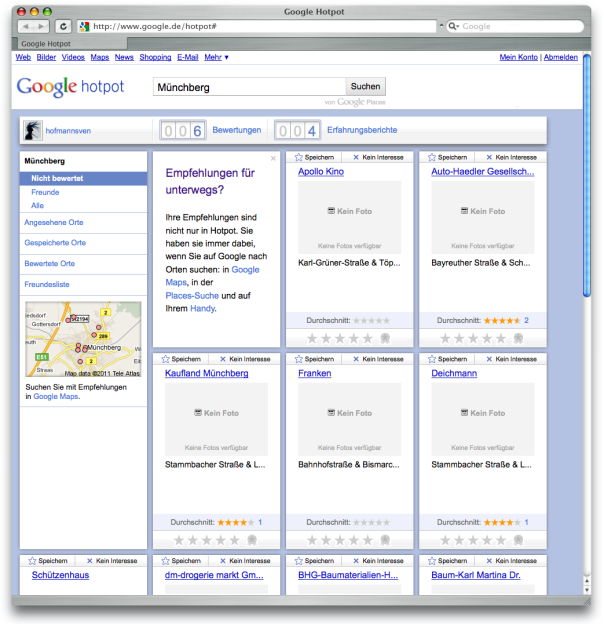

Location Based Services wird durch Web 2.0 stark begünstigt. Mit Angeboten wie ›google local‹ (www.google.de/places & www.google.de/hotpot) oder ›goYellow‹ (www.goyellow.de) wird es möglich, detaillierte Informationen über Zielorte zu erfahren. Dies kann soweit gehen, dass man sich anzeigen lassen kann, wo sich seine Freunde befinden. Auch Anwender von Plazes (www.plazes.com) können via Internet oder Handy jederzeit feststellen, wo sich die registrierten Personen weltweit aufhalten. Man kann sich aber auch die nächste Toilette oder den nächsten Taxistand anzeigen lassen oder wo welche Party läuft bzw. welche Events sich im Umkreis von z. B. 2000 Metern vom eigenen Standpunkt aus ereignen, was sie kosten und ob sich dort bereits Freunde oder Bekannte aufhalten.

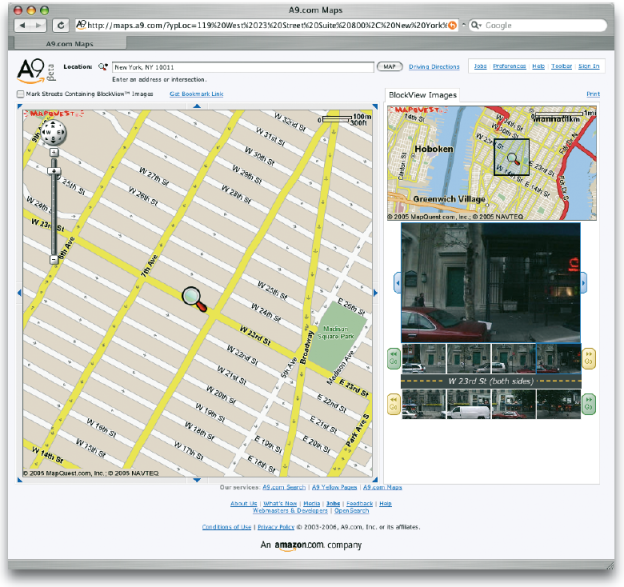

Mit dem Angebot von A9.com, Inc., einer Firma von amazon.com, kann man sich nicht nur einen

genauen Straßenplan mit dem gesuchten Zielort anzeigen lassen, sondern in ausgewählten

Regionen sogar Fotos vom Zielort bzw. von der kompletten Straße. Mit einer Scrollfunktion lässt sich

dann auf der Straße virtuell flanieren und die Fassaden beider Straßenseiten betrachten

(http://maps.a9.com).

Google Hotpot – Alle Lokalitäten können bewertet und kommentiert werden. Die Bewertung steht

in direkter Verbindung zu Google Maps und Google Plazes wodurch das Angebot vor allem für

den Markt der ›mobile Devices‹ interessant ist.

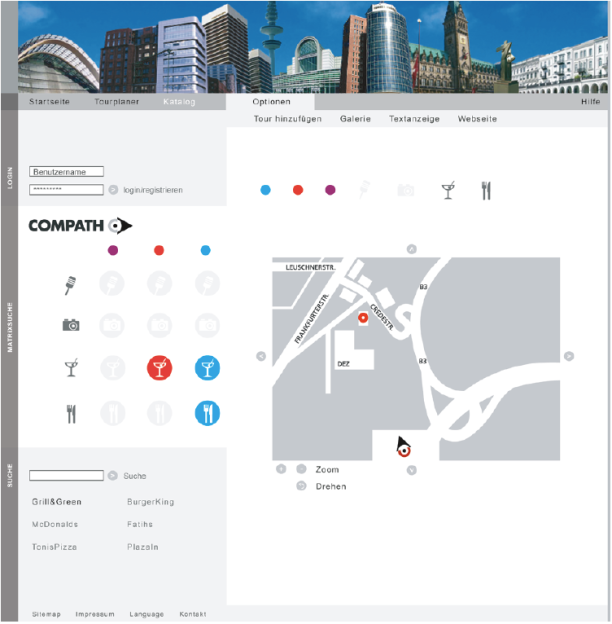

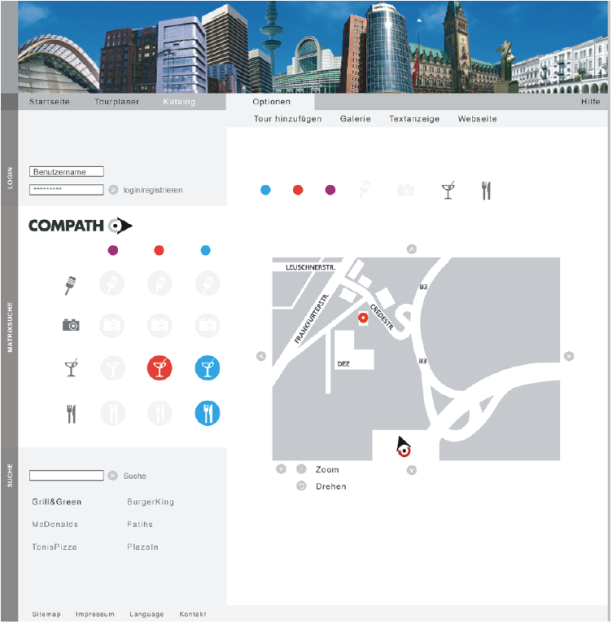

Ein sehr spezialisiertes Beispiel für Location Based Services stellt ›Compath‹ (Ein studentisches Projekts von Jochen Braun und Daniel Rieber, betreut von Torsten Stapelkamp an der FH Bielefeld.) dar. Es ist das Konzept eines Cityguides. Veranstaltungen können auf der Internetseite über eine übliche wortbasierte Eingabe gesucht und gefunden werden. Der Anwender kann dort aber auch gezielt mit einer Matrix, eine Schnittmenge aus der Art des Ereignisses und der Zielgruppe bilden. Während er auf eine mögliche Kombination klickt, sucht das System aus allen Einträgen die gewünschte Schnittmenge heraus und zeigt diese als Auflistung an. Der Nutzer navigiert so durch die Einträge der Datenbank. Umgekehrt kann der Anwender mit Hilfe der Matrix auch feststellen, welche Zielgruppe sich in der von ihm favorisierten Veranstaltungsform bewegt. Andererseits generiert er selbst die Alterszuordnung, je nachdem, welches Alter er in seinem Profil angegeben hat, dass zur Nutzung dieser Angebote ausgefüllt werden muss. Alle Eigenschaften von ›Compath‹ lassen sich auf mobile Geräte übertragen und entfalten wegen einer speziellen Kompass-Software auch erst ihren eigentlichen Sinn, den Weg dorthin zu weisen, wo sich die optimale Schnittmenge aus Interessen und Publikumskategorie befindet. Bei diesem Angebot gibt es eine klare Trennung zwischen Inhalt (XHTML) und Gestaltung (CSS). Die Inhalte liegen zentral auf einem Datenbank-Server und sind als XML Dateien von überall her abrufbar. Durch den Einsatz der AJAX-Technologie ist es möglich, die Website interaktiver und benutzerfreundlicher zu gestalten. AJAX steht für Asynchrones JAvascript mit XML und beschreibt eine Programmiertechnik, durch die Internetseiten ähnlich wie Desktopanwendungen funktionieren. So wird nicht bei jedem Klick die komplette Seite neu geladen und im Browser aufgebaut, sondern immer nur die Bereiche und Daten, die es betrifft. Mehr Informationen über AJAX finden Sie in der Publikation ›Ajax: A new approach to web applications‹ von Jesse James Garrett (https://de.slideshare.net/AdaptivePath).

Location Based Services benötigen eine möglichst hohe Anzahl an Teilnehmern. Nicht nur, um kommerziell erfolgreich zu sein, sondern in erster Linie, um deren dynamisches Potential entfalten zu können. Einen wesentlichen Schritt, Location Based Services bei möglichst vielen Anwendern bekannt und für sie attraktiv zu machen, bieten Networking-Plattformen wie Plazes, mit der man Community-Mitglieder in der Nähe suchen kann. Um lokalisiert werden zu können, muss man sich mit der Software ›Launcher‹ einloggen. Wer sich diese Software bei Plazes heruntergeladen und bei ihr eingeloggt hat, kann, für jeden Besucher der Website einsehbar, Bilder und Informationen über seinen Platz (Arbeitsplatz, Wohnumgebung, Kiez, Wohnung, Zimmer etc.) hinterlegen. Diese Möglichkeiten lassen sich natürlich auch auf kommerzielle Angebote übertragen. Bedenkt man, dies auch auf mobile Geräte (PDA, Smartphone, etc.) zu übertragen, wird deutlich, wie interessant solche Angebote für unterwegs sein können.

- Location Based Services:

- www.facebook.com/places

- www.foursquare.com

- www.google.de/hotpot

- www.google.com/places

- www.goyellow.de

- www.plazes.com

Aus dem Spaß, feststellen zu können, wo sich die Freunde befinden, kann sich aber auch der Ernst der Lokalisierung durch jedermann entwickeln. Über solche und ähnliche Portale geben die Anwender bereitwillig Informationen und persönliche Daten preis. Seitdem Millionen von Kunden die Befüllung der eigenen Briefkästen mit Werbezuwendung hinnehmen, nur um mit Rabattkarten Punkte sammeln zu können, und dafür in Fragebögen bereitwillig auch sensible Daten bekannt geben, sind Bedenken kaum zu erwarten.

Internetseite des Cityguide ›Compath‹.

Alle Eigenschaften von ›Compath‹ lassen sich auf mobile Geräte übertragen. Eine Kompass-

Software weist den Weg.

www.plazes.de